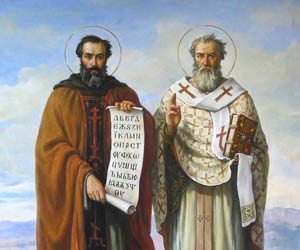

День 24 мая весь славянский мир посвящает памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия – византийских просветителей, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык, создателей славянской азбуки. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены ещё в древности. Торжественное празднование памяти первосвятителей установлено в Русской Церкви в 1863 году.

Идея возобновления общенационального и общественного празднования памяти Святых Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности и культуры в России родилась в 1985 году, когда славянские народы отмечали 1100-летие со дня кончины святителя Мефодия. Инициатива проведения праздника письменности в 1986 году принадлежала Мурманской писательской организации. С 1987 по 2009 годы празднование с крёстным ходом проводили в разных городах России. Последующие годы столицей праздника остаётся Москва. Помимо Болгарии и России братьев-просветителей помнят в Македонии, Украине, Молдавии, Беларуси, Чехии. Праздник славянской письменности и культуры – дань уважения к духовному подвигу братьев, открывших путь к просвещению славянских народов.

2020 год щедр на юбилеи первопечатников и просветителей: 510 лет назад родился русский первопечатник Иван Фёдоров (1510-1583), 530 лет назад – белорусский просветитель Франциск Скорина (1490-1541), 620 лет назад – германский первопечатник Иоганн Гуттенберг (1400-1468), 1205 лет назад родился византийский просветитель Мефодий (ок. 815-885).

Тест «Славянских букв святая вязь» поможет проверить, насколько хорошо нам известны наша история, славные деяния других славянских просветителей и первопечатников, культурная и литературная жизнь средневековой Руси.

Желаем вам больше верных ответов. А если выявятся пробелы в знаниях по теме, поищите их в конце онлайн-теста в источниках из фонда Центральной городской библиотеки. Интересных вам идей, дум, мыслей. Ведь недаром говорили в старину: «Все люди, как люди, а мы, как мысле́те».

Желаем успеха!

|

С 1991 года. ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 января 1991 г. N 568-1 О ДНЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. Придавая важное значение культурному и историческому возрождению народов России и учитывая международную практику празднования дня славянских просветителей Кирилла и Мефодия, Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: Объявить 24 мая Днем славянской письменности и культуры. Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. ЕЛЬЦИН. |

|

Константин и Михаил Братья родились в городе Салоники (славянск. «Солунь») в Македонии в семье гречанки и византийского военачальника. Славянский язык был их родным языком, образование они получили греческое. Старший из семи братьев Михаил (ок. 820-885 гг.) сделал военно-административную карьеру, затем постригся в монахи (взял имя Мефодий), был рукоположён в епископский сан, после смерти причислен к лику святых. Константин (ок. 827-869 гг.) избрал духовно-учёную стезю, служил библиофилаксом – патриаршим библиотекарем, за ним укрепилось прозвище Философ. Монашеское имя Кирилл получил незадолго до смерти. Пребывая в Хазарии, как указывают летописи, братьям довелось увидеть у одного русина «русьские письмена». Заслуга Константина (Кирилла) состоит в том, что он впервые создал азбуку с чёткой и ясной графикой букв, положив в основу греческое письмо и дополнив знаками, обозначающими звуки славянского языка (шипящими, свистящими и йотированными). Он расставил буквы в определённой последовательности, придав им цифровое значение. И с помощью изобретённой им азбуки сделал перевод Библии на славянский язык, что способствовало развитию культуры славян, общению между братскими народами. Новая азбука, передававшая все особенности родной живой речи, очень скоро получила широкое распространение не только в церковнославянских текстах.

|

|

Свершилось это в 862-863 гг. О начале славянской письменности мы узнаём из главной русской летописи – «Повести временных лет». Там говорится, как однажды славянские князья Ростислав, Святополк и Коцел отправили к византийскому царю Михаилу послов со словами: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил, и поучил нас, и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого, ни латинского, одни учат нас так, а другие иначе. От этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их». Тогда вызвал царь Михаил учёных братьев – Кирилла и Мефодия и послал их в славянскую землю… Когда же братья пришли, начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие…». «…И услышали о величии Божием на своём языке». Затем братья перевели Псалтырь и другие церковные книги. Из другого источника известно: «Если же спросишь славянских грамотеев, говоря: «Кто вам письмена создал или книги перевёл?», то все знают и, отвечая, говорят: «Святой Константин Философ, названный Кириллом — он нам письмена создал и книги перевёл, и Мефодий, брат его. Поскольку ещё живы, видевшие их». И если спросишь: «В какое время?», то знают и говорят: «Во время Михаила, царя греческого, и Бориса, князя болгарского, и Ростислава, князя моравского, и Коцела, князя блатенского, в год от сотворения всего мира 863». (Из сказания «О письменах» болгарского монаха Черноризца Храбра. Оригинальный ст.-слав. текст IX-Х вв.) 1056-1057 гг. – в эти годы написано «Остромирово Евангелие» дьяконом Григорием по заказу новгородского посадника Остромира. Эта рукопись является примером классического уставного письма – ранней каллиграфической формы кириллицы. В 1563-1564 гг. создавалась первая печатная точно датированная книга на древнерусском языке – «Апостол». Эту дату принято считать началом книгопечатания на Руси.

|

|

Моравия, чехи. В 863 году Кирилл и Мефодий были направлены византийским императором в Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке вместе со своими учениками и оказания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе против немецких князей. Там они были приняты с великой честью и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах своё богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев и подали жалобу в Рим. В 867 году св. Мефодий и Константин были вызваны папою Николаем I в Рим на суд для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, Константин и Мефодий отправились в Рим. По дороге побывали в Блатенском княжестве в Паннонии, где также распространяли славянскую грамоту и вводили богослужение на славянском языке. Когда они прибыли, Николая I уже не было в живых. Его преемник Адриан II, узнав, что они несут с собой мощи св. Климента, встретил их торжественно. Папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведённые братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. После приезда в Рим Кирилл тяжело заболел и умер. Мефодий был посвящен в сан архиепископа Моравии и Паннонии и в 870 году возвратился из Рима в Паннонию. В 884 году Мефодий вернулся в Моравию и занимался переводом Библии на славянский язык. Своей деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основу славянской письменности и литературы. Эта деятельность была продолжена в южнославянских странах их учениками, изгнанными из Моравии в 886 году и перебравшимися в Болгарию. В 860 году Константин (будущий Кирилл) направлен с миссионерскими целями ко двору хазарского каганата в ответ на просьбу кагана, обещавшего принять христианство. Во время пребывания в Корсуни (Хазария) Константин, готовясь к полемике, изучил еврейский язык, самаритянское письмо, а наряду с ними «русьское» письмо и язык. Диспут Константина с мусульманским имамом и еврейским раввином, состоявшийся в присутствии кагана, согласно «Житию», кончился победой Константина, однако каган веру не поменял. Арабские источники дают иную картину: победителем в диспуте был признан раввин, который стравил Константина с имамом и, выждав, когда они дискредитируют друг друга перед каганом во взаимном споре, затем доказал кагану преимущества иудейской веры. В 862 году Кирилл и Мефодий вернулись в Константинополь. |

|

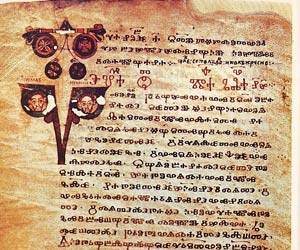

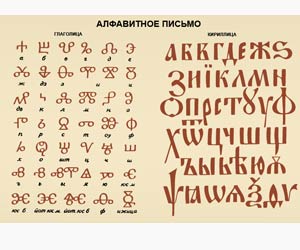

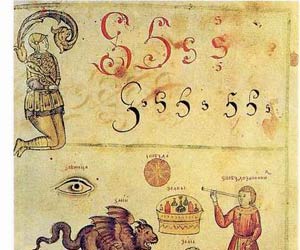

Глаголица. Самые ранние славянские тексты написаны глаголицей. Она была в разных видах – квадратная и круглая. Очень красивая, затейливая, витиеватая, словно древняя вязь. На её основе, по мнению некоторых учёных, был создан алфавит восточных языков. Глаголица состояла из 38 знаков и точно соответствовала звукам славянского языка, но она раньше вышла из употребления. Буквы были выстроены таким образом, чтобы их названия образовали нравоучительные фразы: «Аз, буки, ведаю, глаголь, добро, есть» и т.д. Сейчас учёные считают, что Кирилл создал глаголицу, а кириллицу создали после смерти братьев-проповедников их ученики (например, Климент Охридский в Болгарии). Они приблизили новую азбуку с греческим алфавитом и дополнили её ещё пятью буквами (всего 43 буквы). Название кириллица получила от имени просветителя Кирилла. От кириллицы произошли русский, украинский, белорусский, болгарский, сербский и многие другие алфавиты. Алфавиты 108 языков пишутся в системе кириллицы. |

|

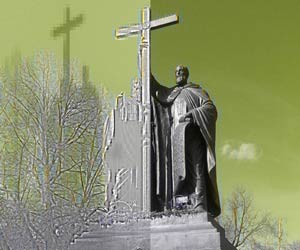

Первый памятник был установлен в Мурманске в 1990 году. Этот подарок сделало болгарское правительство в знак признательности мурманчанам, которые возродили в России День славянской письменности и культуры. Это авторская копия софийского памятника работы болгарского скульптора Владимира Гиновски. |

|

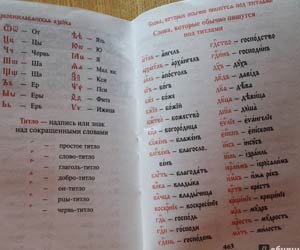

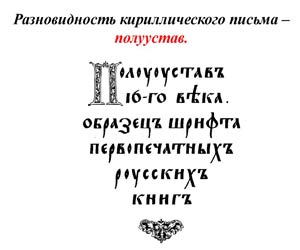

Титло (от греч. titlos – надпись) – надстрочный знак, указывающий на сокращённое написание слова или цифровое значение буквы в средневековой латинской, греческой и славянской письменностях. Текст на пьедестале выполнен полууставом – разновидностью кириллического письма, в котором применялись различные надстрочные знаки, ударения, сокращения по титлам, знаки препинания. Полуустав просуществовал до тех пор, пока жила рукописная книга (у старообрядцев до ХХ века). Он же послужил основой для шрифтов первопечатных книг. |

|

«Повесть временных лет» – это Начальный летописный свод, включённый позднее в Лаврентьевскую и Ипатьевскую летописи. Свод создавался в первое десятилетие XII в. при дворе князя Святополка Изяславича. Летопись не раз переписывалась. В «Повести…» очерчиваются территории, населённые славянскими племенами. Летописец развёртывает широкую панораму исторических событий. Здесь рассказано о военных походах, о закладке новых храмов и открытии школ, о религиозных спорах и государственных реформах, о настроении народа и человеческих качествах. Целая галерея исторических деятелей проходит на страницах: князья, бояре, посадники, тысяцкие, дружинники, купцы. Используются предшествующие документные материалы, например, договоры Руси с Византией. Без «Повести временных лет» немыслима русская культура. Это летописание оказало влияние на творчество многих поэтов: Пушкина, Рылеева, Мея, Языкова, Майкова, А.К. Толстого и многих других. Она является важнейшим источником для изучения древнерусского языка. Благодаря летописи, мы теперь знаем, откуда мы родом. «Задонщина» – поэтический памятник победе на Куликовом поле, одержанной русским войском над полчищами хана Мамая (1380). Создателем «Задонщины» предположительно считается иерей Софоний-рязанец, датируется концом XIV – началом XV века. Литературный памятник дошёл до 1852 года, когда он был впервые напечатан, в 6 списках, увы, с утратами. «Письмо Мономаха, – писал Д.С. Лихачёв, – должно занять одно из первых мест в истории человеческой Совести». Владимир Мономах (1053-1125) – великий князь Киевский, внук Ярослава Мудрого. Исповедальность мудрого правителя, рассудительного, честного, твёрдого приверженца традиций предков патриота. («Ибо не хочу я зла, но добра хочу братии и Русской земле»). Автобиография и отражение личного опыта жизни христианина и государственного деятеля. Со всей откровенностью он пишет о своих добрых делах и о жестокостях. Это скорее исповедь, чем поучения своим наследникам. «Я не знаю в мировой истории ничего похожего на это письмо Мономаха, – продолжает Д. С. Лихачёв. – Мономах прощает убийцу своего сына. Более того, он утешает его». (Письмо князю Олегу Святославичу). |

|

Нестор, монах-переписчик Киево-Печерского монастыря. Летописец, автор «Повестей временных лет». Он не просто хронист, протокольно, чётко год за годом записывающий события, но и первостатейный русский писатель, мыслитель. Его сочинение демонстрирует начитанность, широкую эрудицию и литературное мастерство. Своё повествование вёл от первого лица, от чего летопись стала не просто сухой хроникой фактов, а взволнованным рассказом о своём времени. Благодаря Нестору мы теперь знаем, что «русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться» (Д. С. Лихачёв). И сама русская история, литература берут начало из этой летописи. Иларион – священник дворцовой церкви при Ярославе Мудром. С 1051 года первый русский митрополит Киевский. Государственный деятель Киевской Руси. Основатель Киево-Печерской лавры, участвовал в создании храма Святой Софии в Киеве, составил «Устав князя Ярослава». Писатель, им написано в 1049 году «Слово о Законе и Благодати». По стилю это произведение поэтическое, восхваляющее Владимира. По содержанию – философское. Иларион как публицист показывает пробуждение русского самосознания, место Руси в мировой истории. Это обращение ко всему народу. Сильвестр, игумен Выдубицкого монастыря. Когда Нестор довёл своё повествование до 1110 года, рассказ обрывается… У Нестора отобрали летопись и передали дописывать Сильвестру. Новый летописец очередного свода выступал не только как автор заново написанных частей летописи (1116-1118 гг.), но и как составитель и редактор записей предшествующих. Княжившему в Киеве тогда Владимиру Мономаху и его сыну Мстиславу не понравилось, как Нестор показал роль в истории Святополка. У нового летописца положительные оценки Святослава стали умереннее, зато подчёркивались деяния Владимира. Но основная часть «Повести временных лет» осталась неизменной. |

|

26 июля 1951 года берестяная грамота №1 была найдена в Новгороде при археологических раскопках под руководством А. В. Арциховского. По состоянию на август 2019 года всего в Новгороде найдено 1122 берестяных грамот; в Старой Руссе – 51; в Торжке – 19; в Пскове – 8; в Твери – 5, в Москве – 4, по 1-3 грамоты - в других местах. Интересные факты: одна находка грамоты обнаружилась в цветочном горшке при пересадке цветов, другая – в грунте, привезённом для благоустройства сквера. Хотя есть упоминания о коллекции фрагментов берестяных грамот, обнаруженных ещё в 19-м веке. Существование берестяной письменности на Руси было известно и до обнаружения грамот археологами. Они представляют интерес как источники для изучения средневекового общества. Они свидетельствуют, что обучение грамоте у русичей велось с детских лет. По мнению академика А.А. Зализняка 90% населения новгородской земли были грамотными – и мужчины, и женщины. Тексты без единой ошибки, соблюдаются грамматические и орфографические нормы того времени; по ним можно установить этимологию, степень распространенности слов, диалекты славянских языков, они отражают живую речь, содержат памятники фольклора. Помогают заполнять лакуны в словарях древнеславянского языка. Самой старой грамоте, получившей № 591, 930 лет и запечатлены на ней знаки первой азбуки – 30 букв от А до Я. |

|

Правщик «редактировал», исправлял ошибки в рукописях. Киноварщик раскрашивал красной краской – киноварью миниатюры, инициалы. Друкарь – мастер печатной книги, гравюры, работавший на рычажном станке. |

|

Франциск Скорина (1490-1541 гг.). Белорусский первопечатник, просветитель. В 1506 году в Кракове окончил факультет «семи вольных искусств» (грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка). В 1512 году успешно сдал экзамены в Падуенском университете на степень доктора медицины. Обладавший блестящим филологическим и медицинским образованием, он всю жизнь заботился о развитии белорусской культуры, был превосходным художником-гравёром. В 1517 году основывает в Праге типографию и издаёт кириллическим шрифтом «Псалтырь» – первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517-1519 годов переводит и издаёт 23 книги Библии. Думая о детях, познающих грамоту, он делал специальные изображения-гравюры к каждой букве в Библии. В 1520 году переезжает в Вильно и основывает первую типографию на территории Великого княжества Литовского. В ней Скорина издаёт «Малую подорожную книжицу» (1552 г.) и «Апостол» (1525 г.). Язык, на котором Франциск Скорина печатал свои книги, был основан на церковнославянском языке, но с большим количеством белорусских слов. Гуманистические идеи Cкорины оказали влияние на общественно-политическую жизнь восточнославянских народов. Он выступал сторонником широкого просвещения народа, веротерпимости, социального равенства. С его именем связано становление белорусского литературного языка. Все предисловия и послесловия в Библии, где он раскрывает глубокий смысл библейских представлений, пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании человека, установлении достойной жизни на земле. |

|

Эти известные слова принадлежат Ивану Фёдорову. Более точный перевод находим на пьедестале памятника первопечатнику во Львове: «Мне надлежит духовные семена по Вселенной рассеивати и всем… раздавати духовную сию пищу…». Иван Фёдорович друкарь Московитии. |

|

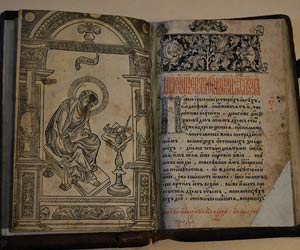

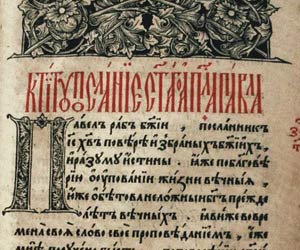

Это книга «Апостол». Первой печатной книгой, на которой указано имя Ивана Фёдорова и помогавшего ему Петра Мстиславца (годы жизни неизвестны), стал «Апостол», работа над которым велась, как указано в послесловии к нему, с 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564 года. Это первая, точно датированная русская книга. Эту дату принято считать началом книгопечатания на Руси. Издание это как в текстологическом, так и в полиграфическом смысле значительно превосходит предшествовавшие анонимные издания (то есть без указания выходных данных). Предполагают, что заслуга в этом принадлежит первопечатнику Ивану Фёдорову. Тираж издания составил около 2000 экземпляров (сохранилось около 60). Текст «Апостола» был отредактирован и подготовлен к печати при участии митрополита Макария. Книгу украшает гравюра с изображением евангелиста Луки. Орнамент отличался особым изяществом. Книга стала образцом для последующих изданий. «Псалтырь» – 1570 г. «Библия» – 1581 г. |

|

Девизом первопечатника, закреплённом на пьедестале памятника в Москве, были слова: «Ради братии моих и ближних моих». Фраза «Первее нача печатати на Москве святые книги» – это цитата из послесловия к книге, изданной И.Фёдоровым. Кроме девиза у друкаря был печатный знак: рука, держащая щит с двумя старославянскими буквами: И, Ф. В центре изогнутая полоса в виде латинской «S», над ней – деталь, похожая на наконечник стрелы. Эти стилизованные изображения исследователи расшифровывают как изгиб реки и угольник – инструмент, используемый при наборе букв, в соответствии с древним изречением: «Книги – суть реки, наполняющие вселенную». Однако это неточное цитирование. «Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, наполняющие Вселенную, это источники мудрости; в книгах есть неизмеримая глубина, ими в печали утешаемся; они узда воздержания», – читаем мы в «Похвале Ярославу Мудрому», включенной в один из первых русских литературных памятников – «Повесть временных лет». |

|

Памятник Ивану Фёдорову был открыт в 1909 году в Москве перед Китайгородской стеной рядом с Третьяковским проездом. Скульптор Сергей Волнухин, проект архитектора Ивана Машкова. Первый друкарь держит в руках свежий оттиск страницы «Апостола». Первые попытки увековечить деяния первопечатника, оружейника и просветителя были предприняты ещё в 1864 году по предложению графа Алексея Уварова. В 1870 году он заказал эскиз Марку Антокольскому, но скульптор закончил его после смерти Уварова, хотя по подписке были собраны 25 тысяч рублей. В 1901 году Московское археологическое общество повторно объявило конкурс на лучший проект памятника. В комиссию вошли историк Василий Ключевский и художник Аполлинарий Васнецов. По итогам конкурса отобрали проекты С. Волнухина и И. Машкова. В наше время памятнику присвоен статус объекта культурного наследия России. В кинофильме «Место встречи изменить нельзя» Шарапов встречался у памятника с Аней. В городе Львове памятник первопечатнику открыли 26 ноября 1977 года к 400-летию книгопечатания на украинских землях. Авторский коллектив Валентина Борисенко, Валентина Подольского, при участии архитектора Анатолия Консулова, выполнил фигуру героя в движении «сеятеля разумного и духовного» на месте, где в 16-м веке располагалась типография. Во Львове Иван Фёдоров выпустил в 1574 году «Азбуку». На площади вокруг памятника располагался многие годы крупный букинистический рынок Львова. |

|

Инкунабулы – (от лат. incunabula – колыбель), печатные издания в Европе, вышедшие с момента изобретения книгопечатания с XV века до 1 января 1501 года. (К 1977 году было известно около 40 тысяч названий и около 500 тысяч экземпляров). |

|

Манускрипт (от лат. manus – рука и scribe – пишу) С тех пор как древние римляне соединили эти два слова в одно, манускриптом называют рукопись любого размера и вида: на папирусе, пергаменте, бумаге, на отдельных листах, в свитках. Чаще всего слово применяется к древним западноевропейским рукописям. В современном книговедении и применительно к русским текстам принято употреблять – рукописная книга. Фолиант – (от лат. in folio– в лист) – книга или рукопись самого большого формата: ин фолио, то есть в размер целого листа, сложенного вдвое. Пергамент – (от названия города Бергам в Малой Азии) – листы из специально обработанной кожи телят, были удобны, складывались вдвое, вчетверо, писать на них можно было с двух сторон. Большинство литературных памятников средневековой Руси и Западной Европы написаны на пергаменте. На нём даже пытались печатать первые книги, но для этого он не слишком годился, и в эпоху И. Гутенберга его стали употреблять для изготовления переплётов. Когда требуемого пергамента не хватало, усердные писцы – христианские монахи нередко выскабливали со старинных пергаментов «языческие» тексты и писали проповеди и жития святых. Так погибли многие памятники древних культур. |

|

Памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» был найден в Ярославле в Спасо-Преображенском монастыре в 1780 году. Это произведение сохранилось только в одном списке, который находился в древнерусском сборнике. Его приобрёл собиратель русских древностей граф Александр Иванович Мусин-Пушкин у бывшего архимандрита Спасо-Преображенского монастыря Иоиля Быковского. Произведение было переписано от руки и копия передана в дар Екатерине II. В 1800 году вышло первое печатное издание произведения, где были представлены одновременно и древнерусский текст и его перевод. Издание сенатской типографии называлось: «Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе ХII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие» (тираж 1200 экземпляров). Однако во время нашествия Наполеона, в результате пожара в доме Мусина-Пушкина, найденная в Ярославле рукопись сгорела вместе с другими редчайшими памятниками письменности. Сохранился первый печатный текст и рукописный экземпляр, отданный царице. В ХIХ веке появились несколько прекрасных поэтических переводов В. Жуковского, Л. Мея, Д. Минаева, Н. Гербеля, Т. Шевченко. Это произведение вдохновляло композиторов, режиссеров, художников, иллюстраторов. В XX веке во время Великой Отечественной войны на волне патриотического подъёма и обострившегося интереса к героическому прошлому страны поэты снова переводили строки памятника древнерусской литературы. Одним из лучших признан перевод Николая Заболоцкого, появившийся в 1945 году. Русский критик В. Г. Белинский сказал о «Слове о полку Игореве»: «Это прекрасный благоуханный цветок славянской народной поэзии, достойный внимания, памяти и уважения». |

|

В городе Белая Калитва Ростовской области – памятный камень на Караул-горе. Хутор Погорелов тоже Ростовской области гордится памятным знаком, который называется «"Слово о полку Игореве" – памятник культуры, объединяющий народы». Установлен в 2008 г. Скульптор Бородин. В городе Луганске (Украина) установлен памятник автору «Слова о полку Игореве». Но кто автор? Внук Баяна или галицкий «премудрый книжник» Тимофей? Памятник стоит у здания Областной универсальной библиотеки им. М. Горького. 1994 г. Скульптор Иван Чумак. Также имеются другие памятники этому литературному произведению в городах России и Украины: в Курске, в Переславле, в Горловке. Они установлены в связи с упоминанием этих мест в великом произведении мировой литературы. |

|

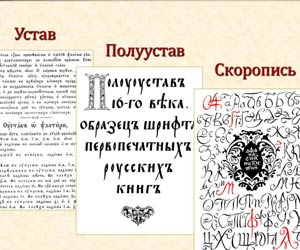

Русская вязь. Такое особое декоративное письмо трудно читается нашими современниками. В старину, выполненное золотом и киноварью, оно несло особую художественную нагрузку в различных памятниках письменности. Употребляли вязь, главным образом, в заглавиях, в ранних экслибрисах (знак владельца книг), а также в архитектуре, в настенных росписях, в прикладном искусстве. Устав – ранняя кириллическая форма письма. Буквы устава имели квадратные пропорции, в строке расставлялись свободно, промежутков между словами не было, расстояние между строками было равно высоте букв. Буквы З, Р, У ,Х, Ц, Щ имели выносные элементы и оживляли монотонное и весьма трудоёмкое письмо пером, причём чаще тростниковым. Примером классического уставного письма является «Остромирово Евангелие», написанное в 1056-1057 годах дьяконом Григорием по заказу новгородского посадника Остромира. Полуустав – также разновидность кириллического письма. Буквы округлее и мельче, начертание гибкое. Использовались исключительно птичьи перья. Много знаков: надстрочных, препинания. Слова и предложения разделены промежутками. Применялся несколько столетий в основном именно в книжной письменности. А деловые письма писали скорописью. |

|

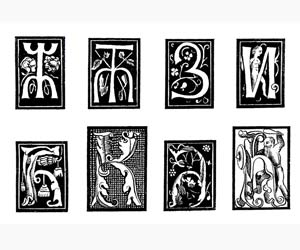

Инициалы (от лат. initialis – первоначальный) – начальная заглавная буква строки рукописи или книги; выполняется в увеличенном размере, иногда орнаментируется или сопровождается миниатюрным изображением. Искусство инициалов получило распространение в средневековых иллюминированных рукописях и с тех пор стало одним из видов книжной графики. Литера (от лат. littera – письмо, почерк, буква) – буква, обычно имеется в виду заглавная, в отличие от прописной; рисованное или печатное изображение письменного знака. Типографская литера – прямоугольный брусок с выпуклым изображением буквы или знака на одной стороне. Буквица – (от праслав. боукъви, слав. букъ, др. герм. boko – название дерева бук) – из букового дерева вырезались доски для первопечатных книг. В Древнем Риме и в средневековье из бука делались дощечки для письма, с их помощью учили читать и писать. Древнерусское название инициала. |

|

«Лицевой букварь» Кариона Истомина, одного из образованнейших людей своего времени, иеромонаха московского Чудова монастыря. Его называют первым детским писателем. Педагог, яркий представитель русского просвещения, служил учителем царских детей. Именно для них он создал букварь, ставший новаторским учебником XVII-XVIII веков. Изготовленные им два рукописных экземпляра были преподнесены матери Петра I Наталье Нарышкиной, а предназначались для обучения царевича Алексея и сёстрам наследника престола. Автор заказал работу над букварём граверу Оружейной палаты Леонтию Бунину, который виртуозно выполнил инициалы. Печатная версия увидела свет в 1694 году. Тираж – 106 экземпляров. Оба мастера представлены равноправными соавторами: «Сей Букварь сочинил Иеромонах Карион, а знаменил и резал Леонтий Бунин». Всего в Букваре 400 иллюстраций. Для лучшего запоминания букв и пробуждения интереса приводятся изображения узнаваемых предметов и животных, которые не водились на Руси (аранатакоза, алектор), «педагогические стихи» и «добродетельные мысли». Цитаты из богослужебных книг уже почти отсутствуют, юным читателям дают духовно-моральные наставления. Рядом с буквами – воин с копьём («Аз»), пара в русском платье («Мыслете»). Узорный инициал сменяют каллиграфический почерк, уставные начертания букв и фонетические аналоги из других языков – греческого, латинского, польского. Это скорее уникальный альбом, ставший «блестящим результатом поиска русского национального варианта и книги общеевропейского типа» (по мнению искусствоведа Алексея Сидорова). |

|

Есть – то, что есть, то, что существует. Раньше так и говорили: «АЗ ЕСМЬ», что означало «Я есть, я существую». Вот как изменялось слово по лицам: АЗ ЕСМЬ – я есть, я существую, ТЫ ЕСИ – ты есть, существуешь, ОН ЕСТЬ – он есть, существует, МЫ ЕСМО – мы есть, существуем, ВЫ ЕСТЕ – вы есть, существуете, ОНИ СУТЬ – они есть, существуют. Родственными словами к слову ЕСТЬ являются СУТЬ, СУЩИЙ, СУЩЕСТВО, НАСУЩНЫЙ, ПРИСУТСВИЕ. История этой буквы удивительна. В древности звуком -Е- произносились три буквы: ЕСТЬ, ЯТЬ и ЮС МАЛЫЙ. В древнерусской азбуке было два юса – большой и малый. Юсы – это носовые гласные, то есть гласные с призвуком -Н-. Русский язык был и остаётся так богат оттенками произношения, что их как-то требовалось различать. И в написании они выглядели по-разному (См. фото). А слово ЕСТЬ в значении «принимать пищу, насыщаться» восходит к более древней форме общеславянского слова ЕСТИ, и писалось оно через букву ЯТЬ. От него пошли слова: ЕДА, ЕДОК, ОБЪЕДЕНИЕ, СЪЕДОБНЫЙ, ЯСТВА, и даже ЕДКИЙ и ЯД. Слово ЯСЛИ тоже родственное слово ЕСТИ. Яслями назывались кормушки для домашней скотины. ЕЖА и ЕЖИВО – так в некоторых местностях называли ЕДУ. Эти диалектные слова встречаются в собрании пословиц В.И. Даля: «Хорошая ЕЖА не придёт лежа» (хочешь быть сытым – потрудись). Все они писались с буквой ЯТЬ, которая обозначала долгий звук -Е-. М. В. Ломоносов защищал эту важную букву в параграфе №118 своей «Российской грамматике». С ней наш красивый язык звучал более певуче, музыкальнее. К сожалению, букву отменили после реформы языка в 1918 году. Вероятно, из-за замысловатого написания ЮСОВ, наблюдательный народ стал использовать иносказательные выражения о них: «Он старый юс, его не проведёшь» (ловкий, изворотливый человек); «Юсы строить» (подстраивать хитроумные ловушки, чаще так говорили о судейских крючкотворах); «Подпускать турусы, а строить юсы» (нести чепуху, а подстраивать козни). Юсы упразднены в 1708-1710 годах при реформировании Петра I. |

|

S – ЗЕЛО. З – ЗЕМЛЯ. ЗЕЛО восходит к праславянскому корню «злой, кривой, наклонный». В словаре Владимира Ивановича Даля указано, что старинное слово с ударением на второй слог означает – «очень, весьма, много, сильно, крепко, дюже в высшей степени». Раньше, если человек говорил «зело устал», это означало «очень устал». «Сыт до зела, не хочу киселя». Можно встретить устаревшее слово ЗЕЛЬНЫЙ, его значение – «сильный, славный». «Сыт до зела, не хочу киселя». Можно встретить устаревшее слово ЗЕЛЬНЫЙ, его значение – «сильный, славный». Добрым словом хочется вспомнить настоящих подвижников, собирателей русских слов, составителей толковых, этимологических словарей: В. И. Даля, А. Г. Преображенского, Д. И. Ушакова, С. И. Ожегова, О. Н. Трубачёва. Находить в их словарях такие сведения о нашем языке – интереснейшее занятие! |

|

Фраза из русской азбуки означает совет: быть крепким в своём слове, речи. Рцы – глагол в повелительном наклонении, означавший «говори, реки, сказывай». От этого слова произошли РЕЧИСТЫЙ, ИЗРЕЧЕНИЕ, НАРЕКАТЬ, ОБРЕЧЁННЫЙ, НАРИЦАТЬ, ОТРИЦАТЬ. В праславянском языке было и такое слово УРЕКТИ – в значении «оговорить, околдовать». В современном украинском языке и теперь оно означает «сглазить». А морякам слово РЦЫ хорошо известно как «нарукавная повязка заступающего на дежурство». РЦЫ, СЛОВО, ТВЁРДО… – это и чёткая неслучайная последовательность расположения букв в кириллице, продуманная византийскими создателями. |

![Кэнфилд, Д. Куриный бульон для души. 101 история о счастье : [сборник]](https://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/styles/knigi180_270/public/9_21.jpg?itok=LKtHE6pp)

![Кабаченко, С. Б. Как слепить любое животное за 10 минут. [Звери, птицы, насекомые...]](https://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/styles/knigi180_270/public/6_30.jpg?itok=lT3riv0Z)

![Ильинская, М. В. Детям про глазки : в гостях у Глазастиков, Гномика и профессора Глаз Глазыча : [давай играть, фантазировать и узнавать новое!]](https://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/styles/knigi180_270/public/5_33.jpg?itok=D0e5eXpT)